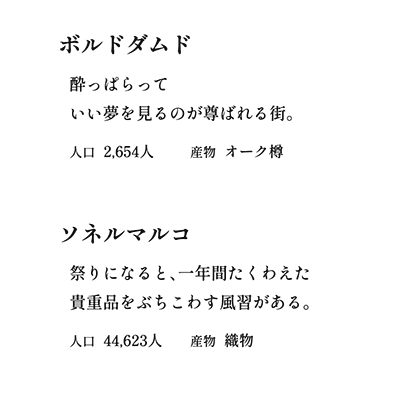

酔いどれの夢

ロハスは船を下りたとたん、意気揚々と街へ足を踏み入れた。

長い航海で船の食料も水もかなり減っていたが、なにより酒樽が空っぽだった。やっと酒場で心に沁みる一杯にありつける。心浮き立たないでいられようか。

ロハスの気分に合わせたかのように、街には活気があり、賑やかだった。夕映えの黄金色に照らされた通りには色とりどりの旗が翻り、方々に花が飾られている。通りを歩く人びとは着飾っていて、手に手になにかを抱え、連れだった人と笑いさざめきながらどこかに向かっていた。笑い声にあわせて、刺繍のついたきれいなスカーフやら、帽子に取り付けられた桃色の花房なんかもひらひら揺れた。どこかからほんのり甘い匂いが漂ってくる。振る舞い菓子でも焼かれているのだろうか。

祭かなにかあるのか。そうとなればもっと楽しいな。いつもよりよけいに酒も出るだろう。さらにうきうき、ふわふわした気分になりながらロハスが酒場の戸をくぐると、店内はだいぶ賑わっていて、陽気な歌声がすでに響いていた。

「儲かってるなあ、おかみ。今晩はお祭でもあるのかい」

まず一杯、と酒を頼みながらロハスが話しかけると、おかみは陽気に笑った。

「そうだよ、一年で一番の大きなお祭があるんだ。ぶちこわし祭がね」

「ぶちこわし祭?」

「見りゃあわかるよ。お日様が沈みかける頃に始まるから、あとちょっと待ってな」

どん、とロハスの前に置かれたジョッキには茶色い飲み物が注がれていた。甘酸っぱい匂いがうっすら漂ってくる。ロハスは匂いを嗅ぎ、ひとくち、ふたくちと飲んで、言った。

「悪くないね。だけどあんまり嗅いだことのない匂いだな。こいつはなにでできてるんだい」

「とうもろこしだよ。お客さん、酒にはうるさいほうかい」

「いやあ、うるさいってことはないよ、酒ならなんでもありがたいさ。たださ、俺はいっとき酒場やってたもんでな。今は船に乗ってるが、店は家族が開けててさ。いい酒があったら持って帰って、うちの店でも出してみようかなって思って」

「船乗りなのかい。これはあんまり日持ちしないんでねえ。あんたのふるさとまで長くかかるようだったら酸っぱくなっちまうと思うよ」

「そっかあ、そりゃあ残念。しょうがねえな、こいつは俺が独り占めだ」

ぐびぐびと喉を鳴らして酒を飲むと、隣のテーブルから喝采が飛んだ。

「おっさん、いい飲みっぷりだな! 手練れの酒飲みと見たぜ」

へへへ、とロハスは笑いながら言った。

「手練れもなんもねえや、酒飲むやつはみんなただの酒飲みだ」

「そういう酒飲みこそ酒飲みってもんだ。ところでおっさんは、酒飲んだときに見た夢ってなんか覚えてるかい?」

「へえ? 夢? まあ覚えてるときも覚えてねえときもあるがなあ」

「酒飲んでいい夢見るのは縁起がいいんだぜ。うちの街じゃずっと昔からそう言われてるんだ。なんか良さそうな夢見たことあるなら聞かせてくれよ。祭の晩に縁起のいい話を聞けたら最高だからな」

「いい夢ねえ。こないだ見た夢はわりと面白かったな」

ロハスはまたひとくち酒を飲み、えん、と咳払いをして喋りはじめた。

「船に乗って、海の真ん中走ってたんだ。いい風が吹いて、お日様は光って、船も飛ぶように走ってさ。最高の航海日和だ、こりゃあ酒でも一杯、と思ったが、あるはずの場所を探しても、瓶も樽も見つからねえんだ。おっかしいなあと思って甲板をうろうろしてたんだが、すっと海から、とんでもなくばかでけえ鯨がのさっと現れてさ。そいつがめそめそ泣いてるんだ。なんでだと思ったら、酒がねえって泣いてるのさ。ばかでけえ鯨だもの、コップ一杯の酒なんかじゃ味もわからねえなんて言ってな。めそめそしててもしょうがねえ、酒を探しに行こうやってなって、鯨と一緒に海をどんどん進んでいったんだ。そしたら先のほうにきらきら光るもんがある。なんだと思ったら、真っ白な砂と岩でできた小さな島でな。真ん中がちょんと尖った山になってて、山の途中から滝になってどしゃどしゃ泉が湧き出して、川になって海に流れ込んでる。その水がきらきらしてるんだ。虹みたいな、黄金みたいな、銀みたいな……とにかく夢みたいな色でさ。まあ夢なんだけどな。そんで鯨が言うんだ。あれは幻のナントカ酒です、てな。なんつったか名前は覚えてねえけど、夢のなかじゃ俺も、聞いたことがあるぞ、世界一の酒だ、と思ったんだ。俺は島に上がって、コップで泉から酒をがっぽり汲んでさ。鯨は川が海に流れこむところで大口開けてさ。そんでかんぱいしたら、これがもう美味いこと、美味いこと。なんつったらいいか、夢みたいな味で……まあ夢だからな。俺も鯨も酔っぱらって、鯨がいい声で歌い出してな。お月さんがぽあーんて昇ってきて、歌に合わせて踊るんだ。楽しいなあ、いい酒だなあ、なんて思ったところで目が覚めた」

酒飲みたちのテーブルからは喝采が飛んできた。

「いい夢だねえ! 俺もそんな夢が見てみたいね。あんた、夢見上手だな」

「そうかい。よくわかんねえけど、ありがとよ」

なんだか照れて、ロハスが酒をまたひとくち、ぐいっと飲んだところで、酒場の外から、わあっと歓声が上がるのが聞こえた。

「ほら、はじまった」

女将が、酒場の外のほうを目で示す。酒場にいた人びとも見物だとばかり、次々表に出ていく。ロハスも物見高く、人びとの後ろにくっついて外に出た。

酒場の前の通りは石敷きで広々としていた。通りの真ん中にいくつかの木のテーブルが並べられ、即席の舞台のようなものが作られていた。舞台の足下には大きな円形の布が広げられている。どうやら古びた船の帆を丸い形に整え直したもののようで、布は道路の幅いっぱいを覆っていた。舞台の上や布の周りにはたくさんのものがごちゃごちゃと置かれていた。

舞台の上に若い男が立ち、喝采を浴びた。男は足下の小山からガラスの杯を手にとった。見るからに美しい細工が施された大ぶりの杯だった。男は皆に見せるように杯を高く掲げたかと思うと、次の瞬間、足下に大きく広げられた布に向かって、思い切り叩きつけた。

ぱぁん、と鋭い音を立てて、ガラス細工は広げた布の上に粉々に飛び散った。周りを囲む人びとからわあっと歓声と拍手があがり、歌声が、明るくのびやかに若い男を褒め称えた。男は台の上で歌に合わせて小さく踊り、それから、同じような杯をさらに手に取っては投げ、また投げた。どうやら七つで一揃いのセットだったらしく、七回、音を立ててガラス杯が砕け散り、布の上に飛び散っていった。その度に人びとはわあ、わあと歓声を上げ、喜んだ。

若い男が舞台を飛び降りると、今度は小柄な老女が人の手を借りながらよっこいしょ、と台に乗った。老女が手に取ったのは繊細な彫りと象嵌で飾られた木製の物入れだった。誰かが老女の前に松明と鉄の籠とバケツとを持ってくる。老女は松明に箱をかざした。炎に炙られて、箱はすぐに燃え上がった。細やかな彫りも、象嵌も、七宝細工で飾られた留め金も、たちまち焼け焦げていく。老女は箱を籠に落とすと、小瓶を取り出し、鉄籠に向かって油のようなものを注いだ。ぱっと緑色の炎が上がり、揺らめいた。箱は鉄籠のなかで緑色に激しく燃えあがり、やがてことり、音を立てて崩れると、緑色の火花がふわっと舞った。

きれいだ、美しいね、と老女に呼びかける声が続き、拍手も絶え間なかった。老女はにこにこと手を振り、それからまた手助けされてよっこいしょ、と舞台から下りた。

「なんだありゃあ。あの上等な細工物、全部壊しちまうのかい?」

目を丸くしてロハスが尋ねると、隣に立っていた酒場の客のひとりは、そうさ、と頷いた。

「みんな、それぞれ一年かかって集めた貴重なものを自分の手でぶち壊すのさ。どんだけ派手に壊せたかが見せどころだね」

さすがにロハスはへんてこな気持ちになって、むうん、と腕を組んだ。それを見て、酒場の客は笑った。

「よその人からしたら変わって見えるんだろうね。だけどさ、必ず祭りの日に壊すってわかって集めているんだから、執着はないんだ。というか、執着を離すためにやってるんだ」

客は懐から首飾りを出した。色とりどりのとんぼ珠を綴った華やかな首飾りだった。

「私はね、今日はこれを壊すつもりなんだ。たいしたものじゃないがね。昔、好きだった子に贈ろうと思ったのとよく似てるやつでさ。今年の初めに、ここの大きなとんぼ珠を一粒、雑貨屋でたまたま見かけてさ。そしたらいろいろ昔のことを思い出して、あの子はどうしてるかなあ、元気でやってるかなとふと思ってな。それで、似たようなとんぼ珠を集めて首飾りにしたんだ。こういうふうにちょっとした昔の思い出が湧いてきたら、それを託したものを手に入れて、一年かけて大事にしてそれから壊すんだよ。もうとっくに過ぎてしまったことだからね」

酒場客は、どこか夢見るような目で、通りの真ん中の舞台と細工物と、下に散らばってちらちらと松明を受けて光る破片を見つめた。

「浮世のことはみんな夢とおんなじだなんて、街では昔から言っててね。だから酔っぱらって見る夢は、夢の中でもいちばんなのさ。夢が夢見る夢だもの。でも現実だって、酒を飲んで夢を見るのと大差はないんだ。どんな楽しいことも、嬉しいことも、哀しいことやつらいことも、一瞬で過ぎて次の日にはきれいさっぱり消えちまう。だから、過ぎてしまったことをくよくよしない、思い出して取り戻したくなったりしないために、思い出を託したきれいなものを作って、それから景気よくぶち壊しちまうのさ」

ロハスが酒場客と話しているあいだにも舞台には次々人が上り、美しいモザイクで飾られた陶器の皿や、立派な装丁の本や、金でめっきされた香炉などをどんどんと壊していった。しゃりん、しゃらんと、細工物が地面にぶつかって形を失うたびに鈴を振るような音が響いた。

「さあて、俺もいっちょぶち壊してくるか」

酒場客は笑いながら舞台のほうに歩いていった。

ぶちこわし祭はまだまだ続いていたが、ロハスは酒場に戻った。見物に出た客も幾人かは店内に戻って、再び酒を飲み始めていた。ロハスはおかみに新しく一杯、頼んだ。

「どうだった、ぶちこわし祭はさ」

おかみにそう言われて、ロハスはうん、と首をひねり、頭を掻いた。

「俺にはよくわかんねえが、まあ、派手で景気はいいな」

「そうだろ。ぱーっとやっちまうと、すっきりするもんだよ」

「そういうもんかね。俺には難しいことはわからねえが、まあ、誰もくよくよしないってんなら、前向きでいいんじゃねえかなあ」

「ま、そうは言っても人生、やっぱりいろいろあるからね。そうそうきれいにさっぱりできないこともいっぱいあるさ。そんなときはお酒を飲むってのも、ちょっぴりは効く薬かもしんないね。だからじゃんじゃん飲んでちょうだいよ」

「お、商売上手だなあ」

ロハスは笑ってジョッキを傾け、ぐいぐいと半分くらいを飲んだ。ぷはあ、と息をついてジョッキを置き、ぽんぽんと手のひらでジョッキの腹を叩いた。

「思い出をぶち壊してすっきりするのはいいが、このジョッキと酒瓶と酒樽だけは壊さねえでおいてもらいてえな。酒が飲めなくなっちまう」

一座の者はどっと笑い声を上げた。まったくもって賢者の言葉だ、とからかう声があがり、ロハスも腹を揺らして笑った。それから誰かが、夢見る酔いどれたちに乾杯だ、と杯を差し上げたので、ロハスも居合わせた酒飲みたちも皆、自分の杯を差し上げ、かんぱい、かんぱいと声を上げて、ぐいと一息に杯をからっぽにしたのだった。