冬越し

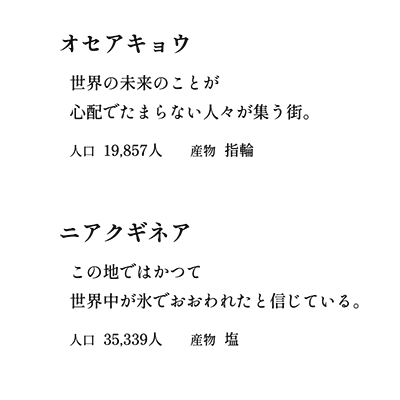

日射しの柔らかな午後だった。冬にさしかかっていたが、空の色は澄んで軽く、風も穏やかな小春日和だった。この穏やかな天気のように街も落ち着いていて居心地が良かった。家々の多くは木造で、色を塗らず素朴な木の色合いのままだったが、隅々まで整えられ、磨かれていて、通りの風景はすっきりと美しい。人々も街並みとよく似て、控えめだが穏やかで礼儀正しかった。

長い航海の後だったので、ソリスは数日はこの街で骨休めをしようと考えていた。小春日和の気持ちのいいその日は、とりわけ陸の人の生活ぶりに触れていたいような、自分もそのひとりになって混じっていたいような気持ちになって、一人でぶらぶらと散策に出た。

十分ばかり通りを辿っていったら、方形の広場に行きあたった。

広場の中央には石壁が一枚、聳えていた。高さはソリスの身長の二倍はある。壁の周りに人々が佇んでいて、皆、一様に壁を見上げたり、待ち人を探すように周りに目をやったりしていた。ソリスは近づいていきながら彼らの目線を追って石壁の上の方に目をやった。

壁には鉄のフックが並び、縦長の木の板がいくつかぶらさげられていた。板の表面はなにか文字が書かれているようだった。石壁の前にいる人々は声を潜め、ひそひそと囁き交わしていた。そのとき、集まった人々の輪の一部が動いて、解けた。一人の男が木の板を持って現れたのだった。

初老と見える細身の男は石壁に歩み寄り、長い鉄棒を使って持ってきた木の板を高く掲げた。新しい板が一番右端に加えられ、人々がそれを見つめる前で男は群衆に向かって立ち、書かれている文字を読み上げた。

「しばらくは快晴、北西の微風は例年どおり温暖、潮流は弱まってやや西向きに……」

男が淡々と読み上げるうちに、どこか不安げだった人々の面持ちは安堵の表情に変わっていった。ソリスの近くにいた誰かがほっと息を吐いた。

初老の男は読み上げを終えると列の左端の板を外し、それを脇に抱えて立ち去るそぶりを見せた。ゆるやかに散っていく人並みをくぐって、ソリスは男に近づいていった。

「すみません、これはいったい……」

振り返った初老の男は穏やかな顔で、ソリスを認め、ああ、とうなずいた。

「東からいらした航海者の方ですね」

男の肉の薄い頬にかすかに笑みらしいかたちが浮かんだ。ソリスはうなずいた。

「ずいぶん詳しい気象の資料のようですね。街の皆さんもだいぶ気にかけている様子です。ここらでは天気がだいぶ荒れるときもあるんですか?」

男は、柔らかに首を振った。

「いえいえ、そんなことはありません。ただ、この街の人は気候に関心が強いのです。これには古い言い伝えが関わっておりましてな。興味がおありですか」

ええ、とソリスはうなずいた。

「航海をされる方には気象の情報は重要ですからね。しかし、言い伝えから話すとなると少々長くなりますな。私の研究所へおいでになりますか。茶飲みがてら、ご説明しましょう」

男が研究所と呼ぶ建物は、広場から延びる路地を少し入ったところにあった。男の住居の一部らしかったが、どちらかというと研究施設が主体であるようで、天文台とおぼしき変わった形の屋根が他の建物よりだいぶ高く天に突き出ていた。

建物の一階は広間になっていた。半分はがっしりした大きな机に占められ、上には紙や、ペンや、そのほかいろいろな道具が散らばっていた。少年が一人、机を片付けていた。男がドアを開けたとたん少年は声を上げかけたが、男の隣にソリスがいるのに気づき、慌てて顔を伏せ、ぼそぼそと挨拶らしいものを口にした。机には石壁で見た木の板と同じ板がいくつか立てかけられていた。少年は大急ぎでそれらをまとめ、部屋の隅の壁に立てかけ直すと、ぺこんと一礼して飛び出していった。

「散らかっていて申し訳ない、今日はしらせ板を変える日でしたので、作業しっぱなしで出てしまって。あの子が片付けてくれたらしいが」

「お子さんですか」

「いや、裏の家の子でしてな。あの家の人たちには街に来た当初からたいへん良くしてもらっていて、礼でもないですが、子供らに読み書きや計算を教えているんです。わけてもあの子は算術の才能がありましてな。本人もなにかと教えてほしいとよく来るのです」

言いながら男は椅子を勧めてきた。暖炉のそばに造りのいい小柄なテーブルと座り心地の良さそうな木の椅子が置かれていた。よく来客もあるのか、暖炉の横にはすぐ飲み物が支度できるようにやかんが置かれていた。男はやかんを取ると暖炉に据えた。

「この街ができた由来譚がありましてな」

男は火かき棒で熾火を立てた。

「どれほど昔かはっきりしないほど大昔、ここからもっと北に大きな国があったのだとか。富み栄え、高い文明を持ち、陰りを知らない国だったそうです。ところがあるとき、冬でもないのに霜が下り、雪が降り始めた。次の年は春も夏も秋も来ず、何年も冬だけが続きました。その国だけではない、世界のすべてが終わらない冬に閉ざされ、凍りついたのだといいます。生き物も、人も、寒さと飢餓に斃れ、地上から生ある者が消え果てるかというほどの大災厄だったそうです。そのとき、栄えた国のわずかな生き残りは南へ南へ逃げ、このあたりまでやってきてかろうじて命をつないだのだとか。やがて長すぎる冬も去りました。それから長い年月が過ぎ、人も生き物も再び地上に満ち、大地が凍りついたことなど忘れ去られましたが、古の大国の裔が生き延びたこの街では禍いの冬を語りついでいるのだという話です。嘘かまことか、ともかく街の人々はそう言い伝えています」

男は、壁に片付けられた板の群れをちらりと見つめた。

「私はこの街の出ではありません。若い頃、私は古代の気候について研究していて、資料を探し求めて旅をしていました。かつて世界が大氷河期を迎えたのではないかと推測して、その証拠を求めていたのです。そして言い伝えを知り、この街に移り住みました」

話の間に暖炉のやかんは少しずつ音を立て、湯気を上げ始めていた。男は茶器を並べると、やかんを取って慣れた手つきで茶器に湯を注いだ。ソリスは呟いた。

「凍りついた世界は、また再び起こる可能性があるのでしょうか?」

「長いこと研究を続けましたが、なにもわかりませんでした。大氷河期が本当にあったのか、それはどれほど続いて、どれだけの被害をもたらしたのか。原因はなにか。また起こるのかどうか。なに一つ、私には解き明かせていません」

「それでもあなたは毎日記録をとり、このしらせ板というものを掲げ続けていらっしゃる」

「ええ。街に移り住んで当初はこれという考えもなく気候の記録を取っていたのですが、街の人にちょくちょく気候の具合を尋ねられましてな。人びとはいつか禍いの冬がまた来るのではないかとずっと恐れているのです。それで、私は五日にいっぺん記録を広場に掲げて、みんなに公開することにしました。なにもなければ安心できるし、なにかあるなら備えができる。私ももう歳で、大氷河期の実在を明らかにすることは無理でしょうが、気象記録は、街の人の不安をなだめる役には立っているようです」

「これからもずっと続けるおつもりですか」

「ええ。私が役に立てるのはこれくらいですから」

「しかし、もし……その。いつかは、あなたが観測や記録の公開を続けられなくなることもあるでしょう。あなたのお仕事を継ぐ方はいらっしゃるのでしょうか」

「そうですね。私も歳ですからね」

男はまた、かすかに頬を動かした。苦笑なのか、わずかに口元の形が変わる。

「あなたもきっとお感じになられたでしょうが、存在したかもわからない大氷河期の伝説に怯える人々をなだめるためだけに観測と記録と公開を続けるのは、実のある仕事とは言えません。大氷河期はあったのか、なかったのか。私は学者としてそれを明かさなければならないはずでしたが、力及びませんでした。人びとを一時、不安から遠ざけているくらいしかできることがありません。しかしそれは学者の仕事として世に認められるようなことではない。それがわかっていて、この仕事を誰かに押しつけることはできないと思うのです」

男は恬淡と語りながら、ソリスに茶を入れたカップを手渡した。ソリスは渡された茶の温かみを手指にじんわり感じながら、この街にたどり着いたときの彼はどのような若者だったのか、そんなことを考えた。どれほど志を高く掲げてきたのか、なにを受け容れ、飲み下し、諦めたのか。ソリスはなにかを言おうとして言葉が見つからず、ためらった。男は今度ははっきりと苦笑した。

「遠くから来たお人に、つまらない話を聞かせてしまった」

「いえ……いや」

ふいにドアが開いた。日光がソリスと男が座る位置にも届く。先ほどの少年が飛び込んできた。

「先生、明日の観測は星も見るの? 俺も一緒に行きたいです」

男の目尻と口元に深い皺が刻まれた。男は笑いながら言った。

「お客さまがまだおいでなんだがね! お行儀はどこへやったんだい」

あっ、と少年は身体をまっすぐにし、ぺこんとお辞儀をした。それから手に持っていた薄い石の板を差しだそうとしてもじもじとためらった。男は穏やかに言った。

「置いていきなさい。合っているか見ておこう。それから、明日の夜は君に手伝いを頼むから、家の人たちにも伝えておきなさい。いつもと同じ、少し夜遅めまで手を借りますと」

少年はぱっと微笑みかけたが、ソリスに目をやり、緊張した様子でまたぺこんとお辞儀をすると、石板を机に置き、勢いよく駆けだしていった。

男は石板を持ち上げ、眺めた。指先でこつこつと順番に石版を軽く打ちながら内容を確かめ、最後まで目を通すと小さくうなずいた。

「よく解けています。もっと上級のことを教えてやってもいいんだが、しかし……」

男はまた、うっすらと苦笑と思われる表情を浮かべた。

「あの子の人生に、これが役に立つのかどうか」

ソリスは、少年が締めそこねた扉の隙間から日の光が細く入るのを見、呟いた。

「私も子供の頃はやたらと走ってましたっけ。走っていけばどこへでも行けて、なんでもできると思えたもんです」

ソリスは頭を掻きながら続けた。

「子供の頃からの悪友たちがいましてね。三人で港で遊びまわってましたが、三人とも船と船乗りたちに憧れて、本当に船乗りになりました。思ったようにいったこともいかなかったこともそれぞれありましたが、どうもみんな、子供の頃走りまわっていたのがそのまま続いて、気が付いたらどこかにはたどりついていた、そんな感じもします」

「あなたはお船で、夢までたどり着かれたわけなんですね」

「いや、それが。長らく探し求めているものがあるんですが雲を掴むようで。闇雲にうろうろしてるだけですが、どうもそうせずにおれんようで」

ソリスはドアの隙間から射す細い光の筋の眩しさに目を細めた。

「止めようがなにしようが駆けてしまう人間というのもいて、船乗りはそういうところがあるのかもしれません。そうせずにはいられなくて、先になにがあろうがやっぱり船に乗ってしまうんです。私が憧れた船乗りたちもそうだったのかもしれません。あの子もそうなのかもしれない。としたら、同じような人間の助けがあるといいんじゃないかと思いますよ」

ソリスの言葉を、男は暖炉の火を見つめてじっと聞いていたが、ふとドアの隙間の光に目を向け、ソリスと同じように眩しさに目を細め、そのまま目元に皺を寄せて微笑んだ。

「そうですね。あの子が望むなら、もっといろいろ教えてやろうかと思います」