未知

「知れぬことの大いなることよ、遠き道よ」

聖句のように、街の人びとは日常で何度もその言葉を口にする。彼らはなにかと自らの知識と思考を深く省み、未知への崇敬を露わにするのだった。

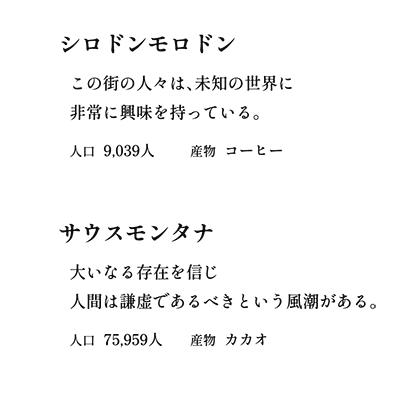

ペレスが入港したその街は比較的大きな街だった。提督が学者であると知れると大いに歓迎され、ひっきりなしに街の名士が訪れた。彼らは積極的にペレスの話を聞きたがり、新しい知識や理論を得たことに満足して帰っていった。しかし彼らの知的好奇心の根底にはある種の信仰が根を張っていた。触れえぬもの、届かぬもの、人の手に掴みえぬものとして未知の前に敬虔にぬかづく。それが人びとの考え方の基底にある信仰だった。

街の人びとからは言い伝えも聞いた。街の後ろに聳える山の頂はいつも深い霧に包まれているが、その霧の中に巨大な人影が浮かび上がることがある。影は虹色の光を放ち、声を発することもなく、危害を加えてくることもない。それでもそれが大いなるものであり、すべてを知りすべてを理解しているものであることを感じ取れるのだと。

街には未知への信仰を実践して暮らす、未知の探し手と呼ばれる人びとがいた。彼らは未知を集め、知ることを知り、しかしなおすべてを知り得ぬことで大いなる存在を感じ、讃える日々を送っているのだと街の人びとは説明した。人びとは未知の探し手たちに深い敬意を寄せているのだった。ペレスは未知の探し手の一人に山頂の虹色の影について尋ねてみた。彼は山に向かって少しのあいだ頭を垂れたあと、こう言った。

「大いなるものは遠くはるかなところにいるのです。いや、ある、というべきか。しかし、我々未知の探し手は、ひと目見てわかった気になるのをもっとも避けるべき行いと考えています。探求の果てに未知を自らにしみ込ませることでこそ、我々は大いなるものの一端に触れうる。大いなるものの姿をかたちで認識しようとすることは、未知を手繰ることへの障壁です。そのため未知の探し手はあの山に登ることをしません」

ペレスは歯がゆいような気持ちを抱いた。これだけ知識や思考を尊ぶのに最後は信仰に帰結してしまうとは。科学とはなにもかもを問い詰めることなのだ。わかり得ないなどという言葉に逃げ込まず、自然の法則のなかで実際なにが起こっているのかを問い続けることが、ペレスにとっての学問であり、知への誠実さだった。

ペレスは山に探索に行くことを決めた。大いなるものの存在などもちろん信じていない。なんらかの自然現象が伝説化し、街の信仰と結びついただけだろう。とはいえ変わった現象ではある。実際に観察し、その発生の仕組みや条件を調べたい。

その根にあったのは探究心だけでもなかったかもしれない。大いなるものとやらを信じる人びとに反抗したい気持ちがどこかになかったといえば嘘になる。

険しい山ではあったが、探検に慣れたペレスと船員たちにとっては苦になる道のりでもなかった。ただ、話に聞いたとおり山の八合目あたりから霧が出はじめたので、一行ははぐれないよう、声を掛け合いながら慎重に進んだ。もうすぐ頂かというあたりまで登り詰めたが、山頂に至る最後の傾斜はなかなかの難所で一行の息も上がりはじめたので、ペレスは小休止を命じた。そのとき、ふと霧が切れ切れに薄くなり、弱く日ざしが射しこんできた。

「おいっ、なんかいるぞ!」

船員たちの声にペレスが顔を上げると、少し離れたところにぼうっと影が立ち現れていた。

それはゆらゆらとかすかにうごめいていた。伝説のとおり、影は虹色の光彩を伴っていたが、人のかたちには見えなかった。霧の中から、虹色に巻かれた影がこちらに、腕なのかなんなのか、なにか振っているような、差し伸べているような、もぞもぞとした動きをして……

「落ち着きたまえ。あれはただの影だ。我々自身の」

ペレスが淡々とそう言って、船員たちはうろたえた顔を見合わせた。ペレスが大きく腕を振ると動きにあわせて影も揺れ、まるで手を振り返したように見えた。

「日が射しこんできたので、霧に我々の影が映ったんだ。人のかたちには見えないのは、我々がひとかたまりで立っているからだな。影の周囲の光彩は、おそらく日光と霧との位置と角度の関係で発生する虹のようなものだ。今のように日が射す状況でのみ、こういう光彩を伴った影が見えるのだろう。霧が出ていないときはもちろん、霧が厚いときにも確認できないだろうから、これを実際に目にできたのは幸運だ」

影を見つめ、さりさりとメモを取りながら早口に説明するペレスに、船員たちはなるほど、と頷きあった。ペレスはメモを物入れにつっこみ、一人で岩場を何歩か進んだ。

「少し先の地形を見てくる。全員、そのままそこで小休止していてくれ」

ほんの数歩進んだだけだった。振り返って、船員たちに目をやったつもりだった。

誰もいなかった。霧もなかった。

峻厳な、鋭く尖った岩でできた尾根がただそこにあった。世の始まりにできて、風化がまるで進んでいないままでそこにあり続けているような岩だった。

空は漆黒に近い深い紺青の色だった。星が見えるが、夜とも思えなかった。日が出ているときのように、ペレスの足下にはくっきりと影が落ちていた。しかし空には太陽も月もなかった。深く遠い、海の深みのような青の天蓋に無数の星の光だけが散らばり、音が鳴りそうなほどの鋭さで光っていた。

思わず、首をめぐらして周囲を見た。目に入る限りの遠くまで、雪をかぶる高い山脈が果てしなく続いていた。その高峰の一つにペレスはたった一人で立っていた。

ペレスのいる場所のすぐ先に塔のように鋭く切り立つ岩があった。剣の切っ先のような頂上が紺青の天を摩している。そこから虹色の光が放たれた。光の中に人影のようなものが浮かぶ。声は聞こえないのに、それがなにを言ったのかをペレスは感じ取った。

進め。知を求めるならば……

なぜかペレスは、虹の光の向こうでは世の中のことがすべて理解できるのだと感じた。あの虹の彼方に踏み出したならばすべて知ることができる。すべてをわかることができる。

ペレスは岩に手をつき、足をかけた。見上げる先に虹が広がっている。知りたいことのすべてが。果てのない宇宙の、原理も法則も、なにもかもが……

ずるりと足がすべり、ペレスは姿勢を崩した。手が震えていた。畏怖と憧れに心を占められ、がくがくと震えながら、ペレスは自分がためらっていることを感じた。

いつでも知的好奇心が自分を駆動してきた。知らないものごとを調べ、その機序や様々な側面を知り、より深く理解する。納得がいく理屈があり、それが組み上がって、ものごとが自分の理解の中に落ちてくる。それがどれほど自分の心を魅了することか。

しかし、すべてがわかる、とは。すべてを知って、それで……その先には。

深い満足があるかもしれない。その満足に永久に漂っていられるのかもしれない。だが。

振り返っても誰もいなかった。ペレスは一人だった。

一緒にいたはずの船員たちはいない。虹の向こうにも、誰も。

石鹸を作ってみせたり、壊血病の予防策を思いついたり、そんなちょっとしたことなのに船員たちはえらく感心し、次第にペレスにおずおずと学問について尋ねてきはじめた。そのときのことを思い出した。あるいは商会で、ミゲルから尋ねられるちょっとしたことに答えたことや、頑固に神秘主義にこだわるアブトゥと議論し、毎度毎度、煙に巻かれるように丸め込まれるのに、彼と会話することでほの見える新しい世界に面白みを感じることも。

船に乗って世界中の海を渡り、想像を超える現象や事物の情報を収集し、整理するのも楽しかった。それを商会に報告し、いずれは世の中に広く知らせようとも思って、文章を書きためてある。知識と理解をわかちあうこともまた知ることの喜びの一部なのだとペレスはふいに気づいた。誰かから分け与えられた知識と思考がペレスの喜びを作ってきて、そしてペレス自身もそれに連なり、無数の誰かと知を分かち合っていて……。

もし、すべてがわかってしまうとしても、その理解は人に伝えられるようなことではないだろう。全知は誰かと共有できない。言葉にされ、語られるには大量すぎる。

この世のどこでもない場所で、すべての理解を抱える。たったひとりで。

虹の向こう、未知が拭われた世界とは、そういう場所だ。

ペレスは岩山から手を離し、足を離し、一歩、また一歩、後じさった。

虹はたゆたっている。そこにすべてがあることを約束しながらペレスを待っている。知ること、わかることへの強い欲求は変わらずペレスの心に憧れとして響いている。しかしペレスは心のなかで呼びかけに首を振った。

ちがうんだ。そうではないんだ。

知って、理解して、満足することだけではないんだ。

世界を誰かと共有したくて、知ろうとしているのだ、私は、きっと。

鋭い岩の頂から顔を背け、背を向けて、一歩、二歩、足を動かす。重く青黒い空からこの世ならぬ星の光が降り注ぎ、摩耗することのない岩々のかたちを地面にくっきりと象っている。その影を踏みしめながら、一歩ずつ一歩ずつ、下り始める。

霧の向こうから船員たちの声がした。

顔を上げると周囲は厚く霧に巻かれていた。霧のすぐ向こうからペレスを探す声がする。返事をするといくつかの人影が見え、それはすぐ色濃くなり、それから霧を抜けて、船員たちがわらわらと現れた。

「提督! 良かった、急に霧が戻ってきたから迷子になっちゃわないかと……お一人で行かれては危ないですよ」

ペレスは周囲を見回した。峻厳な山も、星も、どこにもなかった。先ほど小休止した場所からほんの少し先にペレスは立っていて、周囲にはまた霧が立ちこめ始めていた。

隊からほんの少し離れた瞬間から、ほとんど時間は経っていないようだった。あの星の峰で虹と向かい合っていた時間はどれくらいだったのか。まるで時間というものがないかのような、あの場所は……

いや。ペレスは大きく息をつき、自分に言い聞かせた。夢だ。夢を見たんだろう。指がまだ少し震えている気がしたが、それを抑えるようにペレスは船員たちに向かって声を上げた。

「すまない。霧がこんなに早く戻るとは予想外だった。虹を伴う影の発生は観察できたし、これ以上の調査は必要ないだろう。霧で道を見失わないうちに下山しよう」

下山したペレスが、山で見かける影は日光と霧による自然現象に過ぎないという話をしても、街の人びとの未知への敬虔さは変わらなかった。彼らはペレスの説明を興味深く聞き、日光の作用や性質、霧との関係について知見を深めはしたが、最後には頭を垂れ、新たな知とさらなる未知とをもたらした大いなるものへの畏敬を示した。しかしペレスはもう不満を覚えなかった。彼らには彼らなりの世界への理解があるのだと、そう思えたのだ。

山頂で一瞬見た夢のことは誰にも話さなかった。寝ぼけて見た夢の話をわざわざ語る気にもならなかったのだ。しかしその後もときどき、ふと夢の光景を思い出すことがあった。

無窮の山なみと星々、切り立つ鋭い岩、すべての答え。あのとき虹の向こうを選んでいたらどうだったのだろう。しかし、もしもう一度聞かれても、やはり自分は虹の向こうにあるものを受け取ろうとはしないだろう、そんな思いがぼんやり浮かぶ。それは自分が求めている答えではないのだ。そのことになんとなし満足のような気持ちを覚えたところで、最後は軽く首を振り、ただの夢でしかない記憶をどこかへと追いやるのだった。