合戦

「トーレス!」

振り返るマリアに、トーレスは叫んだ。

「お行きくだされ! 爺のことはお構いめさるな、アルメイダの名にかけて、果たさねばならぬことを、どうか……!」

猛烈な雪玉がいくつも降り注ぎ、その一つがトーレスの顔面を直撃する。

ぐわっ、と悲鳴を上げて老人はひっくり返った。唇を噛みしめたが、マリアは走り続けた。止まっていたら撃たれるだけだ。止まるわけにいかない。頼まれた手紙を渡すまでは。

今朝、マリアの船団は冷たい冬の海を渡り、北国の小さな港にたどり着いたのだが、港は静まりかえっていて、人の気配がなかった。流氷が流れ着くような街だから、普段はこの時期に着岸する船もめったにないのだろうが、それにしても地元の漁師すら誰もおらず、港は完全に機能を停止していた。

マリアはトーレスを伴って港に下りた。街の中央らへんからもうもうと煙が上がっている。大きなかがり火でも焚いているようだった。それ以外は、街全体も静まりかえっているように思えた。いぶかしく思いながらもマリアとトーレスは港から街へ入っていった。街の目抜き通りと思われる大路に行き当たったが、そこには壁ができていた。雪の壁だ。大人の身長を超えるほどの高さの雪の壁が長々と築かれて、大路を二つに分けている。

「なにかしら、これ」

「なんですかのう」

マリアとトーレスが困惑して目を見交わした瞬間、ふいに遠くから何人かの駆ける足音と叫び声がした。

「おい! ツキノイリの連中がうろついてるぞ! スパイだ!」

へ、と振り返ったマリアの脇の雪にぼすっと穴が開く。次には耳をかする風が、そしてマリアのすぐ後ろの雪壁にぶつかって張り付いた、雪玉が。

「な、なになに、なに?」

「お嬢様! 危ないですじゃ!」

トーレスに引っ張られて路地に駆け込む。その後ろにぼす、ぼす、ぼすん!と音が降りそそぐ。二人はそのまま駆けた。後ろから追ってくる声を振り切るために全力で路地を走り抜ける。ちょこまかと道を変えながら走っていると、追っ手を撒けたようだった。

「は、はあ、はああ~」

結構な距離を走り抜けたあと、荒い息をついてマリアが振り返ると、だいぶ遅れた位置をトーレスが、ひゅーひゅーぜいぜいと息をつきながらぶっ倒れそうな顔で走っていた。

「ご、ごめん、トーレス」

「な、なんの……ひゅお……これしき、ぜえ、老いたりと、ぜえぜえ、言えど」

トーレスが息を整えるのを待ちながら周囲を探ったが、今は人の気配はなかった。

「わけがわからないけど、とにかく危険そうね……なんとか船まで戻りましょう」

路地から路地へ、足音を忍ばせながら進む。いくつか角を曲がると先ほどの大路にまた行き当たった。やはり真ん中を割って長い雪壁が築かれている。もしかしたらまた先ほどの追っ手に遭遇してしまうかもしれない。そう思ってあたりの様子をうかがって、一瞬ぎょっとした。大路の雪壁にもたれかかって、座り込んでいる男がいたのだ。

まずい、と頭を引っ込め、息を殺す。男はその場にじっとしている。トーレスと二人、そおっと顔を出し、様子をうかがう。

(怪我、してるのかしら)

(なんだか、痛そうにしてますのう)

見ていると男はときどき小さくうめき声を上げた。マリアはトーレスと顔を見合わせ、それからそろそろと路地を出て、男に近づいていった。

「あ、あのお……」

男は苦しげにうめき、目をちらりとマリアたちのほうに向けた。震える手をわずかに上げ、掴んでいたものを差し出した。紙でできた筒だった。封蠟が押されている。

「この親書を、ヒノアガリの長老に……」

男の震える手からぽとりと筒が落ちた。マリアが拾うと、男は目線で大路の先を示した。広場があると思われるあたりからもうもうと煙が上がっている。

「あそこに、陣が……ヒノアガリの長老はそこに……渡さなければ……」

ぐ、と呻いて、男は目を閉じる。マリアは叫んだ。

「無理しないで! わかりました、これは私が持っていきます」

トーレスに男の看護を頼もうと振り返った瞬間、再び、壁の向こうに人びとが駆けてくる足音が聞こえた。トーレスがマリアに向かって叫ぶ。

「お行きくだされ!」

駆けだしたマリアの後ろで、雪玉がいくつもぶつかる音がして……

全速力で駆け抜ける。雪壁の向こうから雪玉がわんさか降ってくる。雪玉の雨よりも一歩先を、マリアは駆け抜けた。広場に駆け込もうとしたところで壁が切れ、視界がオープンになる。広場の反対に何人かの人影がいて、こっちに向かって手を振り上げている。それを横目に確認し、限界まで上がりきった息を吐いて吸い、最後のスパートをかけようとしたら、丸く盛り上がった防塁が行く手を塞いでいた。マリアは口を引き締め、手足に力を込めた。全力で地面を蹴る。

「こんなんに、邪魔、なんてぇ!」

踏み固められた雪の街路を力強く蹴るスピードをそのままに、マリアの身体は伸び上がる。

「されるもんかァ!」

がっ、がっ、がっ! 三歩で防塁を駆け上がり、頂上に達して転がるように向こう側にスライディング。ずざーと音を立てて着地した場所には赤赤と焚かれるかがり火があり、何人かの人が火を取り巻いて立っていた。皆、驚いて立ち尽くしている。マリアは立ち上がり、ぜいぜい息を切らしながら筒を高く掲げた。

「伝令使、です!」

駆け寄ってきた男たちを抑え、彼らの背後から老婆が杖をついてゆっくりと現れた。

「来たか。見せてごらん」

マリアの手から筒を受け取り、老婆は封を切って中から巻かれた紙を取り出し、読んだ。

「二枚目を見ろ?」

ぺらりと紙がめくられる。

「一枚目の裏?」

ぺらり。

「筒の中だぁ?」

老婆は筒の中をのぞき込んだ。その途端、獣のようなうなり声を上げて、老婆は筒を地面に叩きつけた。

「あんっの、くそばばあ!!」

筒がころころ、マリアの目の前に転がってきた。思わず手に取って中を見た。筒の内側の縁に文字が書かれていた。

『バカが見ーる 豚のけーつ』

老婆が大音声を上げた。

「決戦だ! 目にもの見せてくれる!」

おおお、と鬨の声が上がり、どこからか太鼓が早いリズムでドンドンと鳴らされた。人びとが駆け出していく。

「え、ええ、ええええ?」

口をかくかくさせているマリアに、老婆と一緒にいた男たちの一人が声をかけてきた。

「あれ、お嬢ちゃん、ツキノイリの子じゃないな。ひょっとしてよそから来た?」

「へ、へ、ええ?」

首をぶんぶん振ってあたりを見回していると担架が運び込まれてきた。先ほどの手紙を渡してきた男が担架に乗せられていた。担架につきそって、トーレスも。

思わずぺたんと座り込んだら、冷えた鼻からずびずび、鼻水が垂れてきた。

観覧席の、一等見はらしのいい場所を与えられたマリアは温かい毛布も渡してもらっていて、それにすっぽりくるまっていた。

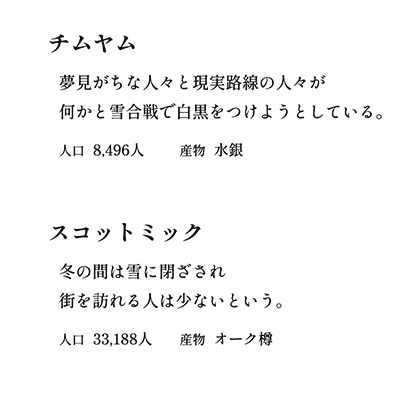

広場の両端は防塁が築かれ、その後ろには街の東西の地区……ヒノアガリとツキノイリの人びとが雪玉を手に待機している。ヒノアガリ側の大将席には先ほどの老婆が、反対側のツキノイリの大将席には同じような年齢の老婆が座っていた。さらにその後ろにはそれぞれの地区のかみさん連中が居並び、太鼓を打ち鳴らすわ、はやし声を上げるわ、滑稽なからかい歌を歌うわ、敵陣を煽って自陣を叱り飛ばしてと、とんでもない賑やかさだった。

もうすぐ長老ばあさん達が号令をかけていちばん激しい雪玉の打ち合いになるよ、雪合戦の一番の見せ場さ、と観覧席まで案内してくれたおじさんが説明してくれた。この街ではなにを決めるにせよ雪合戦で決めるのだが、今回は年一回の儀礼合戦で、必ずお互いの手紙のやりとりで始まるのだという。

「今回のツキノイリの長老ばあさん、いい感じに絡め手だったよなあ。うちの長老ばあさん、すっかり頭に血が上っちまってるもの。してやられたわ」

おじさんは笑って言った。手紙は必ず相手を煽るもので、どれだけ相手を怒らせるような内容を書けるかというのも楽しみにされているのだという。

「いやあ、ぎっくり腰は初めてで、痛さでびっくりして動けなくなっちゃって」

観覧席の隅で担架に横になったまま、手紙の本来の運び手だった男は力なく笑う。

「鍛えようが足らんのじゃ!」

トーレスがぷんぷんしながら寝そべる男を叱りつける。そこに、マリアに毛布を持ってきてくれたおばさんが、今度は湯気の立つカップを運んできた。

「ごめんねえ、まさかこの時期によそから船で来る人がいるなんて思ってなくて、迷惑かけちゃったね。前哨戦の小競り合いかと、若い連中が勘違いしたみたい」

渡されたカップには薄い琥珀色の透きとおった飲み物が入っていた。湯気とともに涼やかな甘い香りと蜂蜜の匂いが沸き上がる。

「夏酒って言ってね、夏の花を蜜とお酒に漬けといて、湯に溶かして飲むんだ。この街の名物だよ。身体を温めて元気をくれるんだ、風邪引かないようにしっかり飲んどいてね」

カップの中には白い花びらがふわふわ浮いていた。マリアは甘く熱い飲み物をひとくち飲み下し、もしゃ、と花びらも噛んでみた。少しだけ苦い。

「雪合戦が終わったらごちそうも山盛り出てくるからね。いーっぱい、食べていって」

おばさんの言葉に、マリアはぐびぐび飲み物を飲み干すと、かん、と音を立ててカップを置き、大きな声で答えた。

「もちろんよ! 誰にも負けないくらい、お腹ぱんぱんになるまで食べちゃうんだから!」

言葉のとおり、雪合戦が終わったあと両陣が一緒になって広間で繰り広げた盛大な宴でマリアは、人生初のやけ食いやけ酒に及んだのである。