ロマンチスト

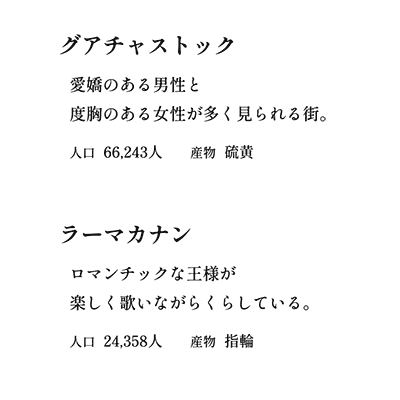

列を組んで進んでいくバルディたちに、集まった人びとから歓声が飛ぶ。女たちは南国の美しい花ばなを糸で連ねたものを束で持ち、ひらひらと振り回した。島を吹き抜ける風に乗って甘い香りがバルディたちの鼻をくすぐる。

「ひゃあ、なんちゅう大歓迎ですかね」

もはや嬉しさを通り越して怯えたかのように、水夫長は肩を小さくすぼめた。

「ここらの海賊連中をごっそり片付けちまったんだ。英雄扱いもおかしくねえだろう」

言いながら、バルディは朗らかな笑みを浮かべ、群衆に向かって大きく手を振った。口笛と拍手と歓声がわっと帰ってくる。

「提督は、さすが、慣れてらっしゃいますねえ」

「まあな」

バルディは笑う。海賊退治で成り上がり、一時は国の宰相まで務めたこともあるバルディにとっては慣れっこの振る舞いだった。とはいえ今のバルディは、船団を率いてはいるものの、商会雇われの一介の船乗りに過ぎない。

島はバルディを雇う商会の香辛料貿易の中継地だった。しかし、周辺は昔から海賊が跋扈している海域でもあり、商会の交易船は何度も海賊どもに襲われた。業を煮やした商会主はバルディの船団をこの島に派遣し、海賊討伐に臨ませたのである。そして首尾良く海賊どもを追い散らして戻ってみると、島の王から祝いと慰労の宴に招待されたのだった。

タダ酒とタダ飯をわざわざ断る理由もない。バルディたちは招待に応じて王宮に向かったのだが、その道々、異国の強者たちを見ようと島中の人が押し寄せたのだった。

日に焼けた娘たちが近づいてきたと思うと、大きく口を開けて陽気に笑いながら、バルディとその隣の水夫長の首にどさどさと花輪をかけていく。この島の女たちは皆からっとした気質で、物怖じをせず、なにごともはっきりと口と行動に出すのだった。水夫長は頬を紅潮させながら、弱った、という顔をした。

「いやあ、モテるのは嬉しいですが……あの子たち、昨日道でとっくみあいの喧嘩してたじゃないですか。ちょっと気が強すぎるし、腕っぷしもありすぎる……」

「なあんだあ、気が強くて腕っぷしも立つなんて、いい女じゃねえか」

「はあ、提督のお好みはそうかもしれませんがね」

この島では女は度胸があるほど、男は愛嬌があるほどモテるのだ、と聞いたのは昨日の酒場でのことだった。その話を聞かせてくれたのも漁師をやっているというがっちりした体つきの女で、酒杯を煽りつつ大口を開けて笑いながら説明してくれたのだった。

「いいもんだぜ、鼻っ柱の強い女ってのは……って、なんだ、聞いてねえな」

水夫長の頭はさらに容赦なくかけられた花輪にすっかり埋もれていた。なるほど、この島じゃ弱気なそぶりを見せると愛嬌があって魅力的ってことになるみたいだな。あとでしこたまからかってやろうなどと思いながら、バルディは王宮に足を踏み入れた。

王宮の広間に通されたバルディたちは床の上に直接座るようにと言われたが、床は隅々まで椰子の繊維で編まれた敷物が重ねられ、よく掃き清められていた。大量のクッションも用意されていて、すでにたくさんの島人たちが思い思いにくつろいで座っていたので、バルディたちもそれにならって広間に座った。

途端に、酒の入った甕がいくつも広間に運び込まれてきた。甘い匂いのする酒が、椰子の殻を美しく磨き飾った酒器にどんどんと注がれる。食べ物も次から次へ運び込まれた。大魚を蒸し焼きにしたのがまるごと浸かったスープの大皿やら、牛肉の串焼きやら、なにかの穀物で作ったパンのようなもの、それに色とりどりの果物の盛り合わせ、数え切れないほどの料理が並べられ、どれも好きに取るようにと島の人びとが薦めてくる。

島の流儀に則って、宴会は始まりの合図も無く、まずは飲み物や食べ物がどっと降り注がれたのだった。そして人びとがいくらか腹を満たした頃合いに楽団が現れて音楽を始める。その楽団のリードを取るのは島の王自身だった。王は、歌の名手であるばかりか、弦楽器や笛の演奏でも優れた技能を持っていた。この島の王族は音楽を愛し、その芸を深く嗜む伝統があるのだと、王自らが説明してくれた。

「余だけではないぞ、この島の者は皆、歌と物語をこよなく尊び喜ぶのじゃ。よそから聞こえる新しい物語や楽の音も大いに歓迎じゃ。そなたらははるか遠い土地から、いくつもの海を越えて来たと聞く。海賊退治のありさまはもちろん、海の道行きのことも、遠い土地に伝わる物語も、そなたらが携えてきた物語をぜひ聞かせてほしい」

美味い酒と食物をたっぷりあてがわれて、くつろいだ状態で、好きに語ってくれと言われればもちろん舌はすっかりほころぶ。バルディたちはほろ酔いのいい気分で、思いつくままにしゃべった。航海中にあった不思議なできごとや変わった土地の風習、嘘か真かもわからない噂話、海賊との戦いや勝利の瞬間のこと。代わる代わる、とりとめもなく船乗りたちがしゃべる話のいちいちを、王もその周りの人びとも驚嘆しながら聞くのだった。

物語が重ねられ、つれて酒杯も何度も傾けられて、気がつけば夜はだいぶ更けていた。

さすがに王は小さくあくびをし、目をこすりながらバルディに向かって言った。

「なんとも、痛快な話ばかりであった。今宵、ここで話された物語は我らの間で留められ、末永く語られることになろうぞ。しかし夜もだいぶ更けた。余は眠りの前には穏やかな、ロマンチックな物語を聞くのを好むのじゃ。よければ、そなたが知る美しい恋の物語などあれば、最後に一つ、話してもらえまいか」

バルディは、宴会の後半では話すのはほとんど部下たちにまかせて、クッションにもたれながらにこにこと酒杯を傾けているばかりだったのだが、王に直々に指名されたとあって、身体を起こし、首の後ろをなでさすりながら、そうですなあ、と呟いた。

「ロマンチックかはちょっとわかりませんが、恋物語といってひとつ思い出した話があります。海賊が恋人のために指輪を求める話で……しかし、残念ながら恋は破れるのです」

「ふうむ、悲恋物語か。それも悪くない。ともかく海賊の恋物語などとは一風変わっておる。ぜひ語って聞かせてくれ」

「それならば、聞いたとおりに申し上げましょう。ですが噂は噂なので、いつの話か、本当にあった話か、はっきりしたことはわかりません。ただ昔、海を行く船乗りたちから酒場でつまみ代わりに聞いた話です」

世界でいちばん大粒で、色の見事な黒真珠をつけた立派な指輪があったんだそうです。世に二つとないお宝で、海賊どもが目の色変えて奪い合うほどだったとか。というのも、その黒真珠の指輪には海の女神の恵みがこもっていて、持つ者の魅力を増す力があると噂されていたからです。

ある海賊が……彼はまだ若かったのですが戦さ上手で、海賊たちの間でも名が知られていました。その海賊は他の海賊たちとつるむこともなく単独で行動していたので、一匹狼なんどとあだ名されていましたが、この一匹狼が黒真珠の指輪の噂を聞きつけました。

一匹狼にはただ一人だけ、頼りにする海賊仲間がいました。赤毛の女王とあだ名された女海賊です。名の通り燃え上がるような真っ赤な髪を持つ美しい娘でしたが、勇猛果敢で鼻っ柱の強いことでもまたちょっとよそにはいない女でした。きっと、この島の美しく勇敢なご婦人方と同じくらい気骨があるやつだったんです。だからこそ女だてらに海賊なんかもやっていけてたんでしょう。おわかりと思いますが、一匹狼と赤毛の女王はお互いを憎からず思っていて、恋人と言える仲になっていました。

一匹狼は赤毛の女王と結婚することを考え始めました。彼女と所帯を持って海賊を引退させ、また自分もいずれはカタギの仕事をしたいものだと心密かにそう考えていたのです。いかに腕が立つといっても海賊稼業は危険がつきものですし、陽の当たるまっとうな商売でもありませんからな。そんな人生を恋人に続けさせるのも、自分が続けるのもどうも好ましくないと、一匹狼は考え始めていたのです。

けれども女海賊はこうと決めたら絶対に曲げない意地っ張りで、しかも腕も立つ。結婚するとなってもすぐ引退などはしてくれそうにないと思えました。ならば、彼女が海賊を諦めてもいいと思うほどの贈り物と一緒に結婚を切り出したらどうだろうか。黒真珠の指輪の噂を聞いた一匹狼は、そんなことを考えたのです。

そういうわけで一匹狼は、赤毛の女王には内緒で黒真珠の指輪を探し求め、大枚をはたいてやっとお目当てのお宝を手に入れることができたのです。

しかし海賊どもの耳は地獄の悪魔と同じくらいよく聞こえ、聞き逃すこともありません。一匹狼が指輪を手に入れたことはたちまち知れ渡りました。宝を奪ってやろうと勢い込んだ海賊どもが一匹狼を狙いました。一匹狼はしばらく赤毛の女王を遠ざけ、たった一人で海賊どもと戦わざるを得ませんでした。なにかのはずみで赤毛の女王に結婚の申し込みをしようと思っていることがバレてほしくありませんでしたし、なにより、求婚の贈り物にと手に入れた指輪のせいで海賊どもに尻を追いかけられる羽目になってると知れたら、赤毛の女王がどれだけ怒り狂うかわかったものではありません。

幾度か海賊どもと戦ううち、一匹狼は思いもかけず奇襲を受けました。一匹狼は大事な指輪をとっさに樽に隠しましたが、激しい乱戦のさなか、砲撃の余波で船は何度も大揺れに揺れ、甲板にいる船員どもも右へ転がり、左へ転がり、そしてあの指輪を隠した樽も、船員どもと一緒に右へ転がり、左へ転がり……樽はそのまま勢い良くぼちゃん、海に転がり落ち、ぷかぷかと波の彼方へ漂っていってしまいました。

一匹狼は敵の船長をぶちのめして勝利を得ましたが、気がついたときには指輪はもう、手の届かない遠くへ去ってしまっていたのです。

一匹狼は這々の体で根城に戻りましたが、赤毛の女王は、一匹狼が自分を置きざりにしたと、すっかりヘソを曲げていました。それどころか浮気を疑い始めていたのです。赤毛の女王も一匹狼が黒真珠の指輪を手に入れたことはとっくに知ってましたし、それなのにそのことを自分にひた隠しにしてずっと帰ってこないとなると、一匹狼はもはやどこぞの女に心を移していて、そいつに黒真珠の指輪を贈ろうとしているのではないか、そう考えたのです。もっともな考えでしたが、一匹狼のほうもそれなりの事情があったわけです。世に二つと無い贈り物を花嫁に捧げたくて必死に戦ったのに、真心を疑われて、一匹狼もヘソを曲げてしまいました。二人は大げんかして、ついには袂を分かってしまいました。それきり、黒真珠の指輪は波間に失われ、一匹狼も赤毛の女王もどうしたものか、あとは誰も知りません。

バルディが語り終えると、王はどっとため息をついた。

「なんと、お互いに思い合っている恋人同士だというのに、ほんのすれちがいで添えぬ運命にいたるとはのう」

残念そうな顔を隠さない王に、バルディはにっと笑って続けた。

「さあて、これでお話はおしまいかどうか。その指輪、海の藻屑か、どこかに流れ着いたのか。だがもしも指輪が再び見つかって、それを一匹狼が手に入れたとしたら……もしかしたら話の続きはこれから、ということになりますまいか。いかがかな、そう思えばこれもまた、ロマンチックな物語では?」

バルディの言葉に、王はおお、と嬉しげに声をあげ、膝を叩いて笑った。

「なるほど! 望みがまったく潰えたわけではなく、物語は続くというわけじゃな。余はいつか指輪が見つかったと信じることとしよう。さてこそ美しい物語と言えようからの」

バルディは国王陛下に敬意を表して深くお辞儀をした。その隣で寝ぼけまなこの水夫長も釣られて深くお辞儀をしながら、バルディが「ずいぶん酔いが回っちまったなあ」と苦笑いしながら小さく呟くのを聞いた。しかし水夫長もすっかり酔っぱらいだったので、バルディの呟きについて深く考えることも、詳しく尋ねることもできずじまいになった。