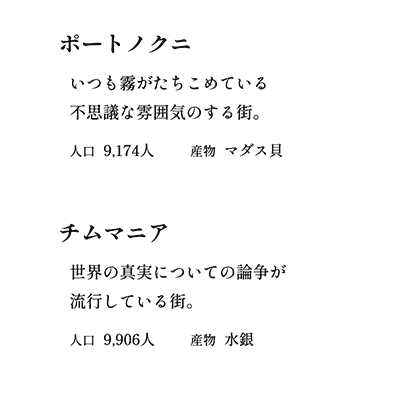

霧

まとわりつくように霧が街のいたるところに籠もっていた。どれだけ歩いても、少し先の街路はずっと霞んでいた。歩く足音も霧に柔らかく飲まれていく。

小さな港で、小さな街だった。アブトゥが船団を率いてこの港に入ってきたときから、ずっと霧が街を包んでいた。港での作業を終えて夕闇が街を覆いはじめた頃、食事のために酒場に向かうときも、霧は変わらず街の角角にたゆたっていた。

酒場の入り口は少し開いていて、闇と霧とに光を投げかけていた。酒場の賑やかさもまた、霧の包みを抜けて道にまで漏れ出している。しかし、アブトゥが入り口をくぐると、漏れ聞こえていた喧噪はわっと襲いかかってくるように感じた。

広間の中央にがっしりした巨大な木の丸テーブルがあって、人だかりがあった。誰もが軽く興奮し、声高になにかを主張している。

なにか騒動でもあったのかと思ったが、遠方からたどり着いたばかりのアブトゥには事情もわからなければ、巻き込まれる筋合いもない。静かに広間の隅の小さな席を選んで座ると、酒場のおやじが注文を取りに飛んできた。

「今日、船で入ってきたお客さんだね。お食事になさいますか」

「ああ。飲み物は……弱い酒にしといてくれ」

騒がしい中央のテーブルにちらりと目を向ける。まだ宵の口だというのに全員が強い酒を一杯か二杯はひっかけている気配だった。酒場のおやじはにっと口元を歪めた。

「ここんとこ、世界の真実ってやつを語り合うのが流行ってましてな」

「世界の真実とは」

「この世のこと、なんでもですよ。大地は平らだとか丸いだとか、天は水でいっぱいでガラス板で水が落ちないようになってるんだとか、地面深くに巨大な洞穴があるんだとか」

「荒唐無稽だな」

「まあネタはなんでも良くってね。みんな議論するのが楽しいらしいですよ」

あれは議論というよりも自分の言いたいことをただ叫び合っているだけではないかとアブトゥは思ったが、なにも言わなかった。おやじはおしゃべり好きのようで、黙りこくるアブトゥにも遠慮なくしゃべりかけてくる。

「街では昔からよく言うことわざもありましてね。世界の姿は言葉で決まるって」

ふと、世界の姿、という言葉の響きが妙に心に残った。しかし、言葉を発したおやじのほうは感慨を見せるでもなく、なんということもない顔つきと声音で続けた。

「ものごとは見ようによってどうとでも見えるから、他人の言うことをあんまり真に受けるなって意味なんですがね。その諺があるせいか、ここの連中は、お互い、他人の話をろくすっぽまともに聞きやしないと思ってて、わざとおおげさに話をするクセが身についちまってるのかもしれませんや。よそから来た人はたいていうちの酒場がけたたましいってんでびっくりするんだが、ここはいつもこんなふうでしてね」

食事を済ませるとアブトゥはさっさと酒場を発ったが、喧噪にくたびれている自分を感じた。酒場を出ると再び霧と、霧がもたらす柔らかな静寂に包まれ、アブトゥはこの霧の向こうへ歩いていきたいという気持ちを覚えた。霧を抜けたいわけではない。ずっと、この中をただ歩いていたいというような。

その自分の気持ちに疑念が生じて、アブトゥは足を止めた。さっきまでまったく考えていなかったことが、ふと心に生ずるとは。なにかが呼びかけている。そう思った。

アブトゥは霧の街のくぐもった物音に耳を澄ませるかのようにしばらくたたずんだ。心の奥底に響くなにかの気配を捉えたかった。

北へ。なんとなく、そんな気持ちが湧き上がってくる。

北。そこになにがあるか、まったくなんの手がかりも持ってはいなかった。しかしアブトゥは巫者である。音もない声が心の奥底になにごとかを呟き響かせることがあるならば、もしもそのようにして響きを魂が受け取ったのならば、従わなければならなかった。

次の日も朝から街は霧に霞んでいた。空も薄曇りで、風もなく、街路は静かだった。心の底のざわめく気配も霧のようにさりげなく密やかだったが、霧と同じく、心のそこここにわだかまって晴れることはなかった。気配に素直に従い、アブトゥは道を歩き続けた。一歩、一歩、急いでもいないが澱みもしない、確かな足取りで。

アブトゥが辿っている道は荷馬車が一台通れるかというほどのでこぼこ道だった。大きく分かれ道になることもなく、道は地形に沿ってゆるやかにうねりながら北の方へと伸びている。二十分ばかりも歩くと家並みがまばらになり始めた。刈り入れが終わって休ませている麦畑の合間に農家らしい軒の低い家が点在している。それらもすべて薄い霧の毛布にくるまれていて、どこか茫洋として見えた。

ゆるい湾曲を回りきったところでアブトゥは足を止めた。霧の向こうに人影があった。

中年の女性に見えた。ごわついたスカートにエプロンをつけ、頭には日よけの布を巻いているようだった。女性は道のへりに佇んでいて、あたかも畑仕事を終えて帰ろうと道に戻りかけたところで、ふと立ち止まったといったふうに見えた。

人影は顔も身体も北に向けていたので、アブトゥからは彼女の姿を後ろ斜めからしかとらえられず、その容貌も表情もよく見えなかった。そもそも霧の向こう側で、輪郭が曖昧に見えた。背が低いとも高いともいえない。太っても痩せてもいない。服の色は地味な、灰色のような茶色のような。何一つ、印象に残るものがない。

あたりまえの人間ではなかった。アブトゥにわかったのはそれだけだった。人の姿に見えるが、生きた人間の気配ではない。しかし、死者の魂や精霊といったものの気配でもない。街を巻く霧と同じく、ぼんやりとして掴みどころがなかった。

影はじっと北に目をやっているように見えた。アブトゥが歩みを止めずどんどん近づいていっても反応がない。アブトゥは影のすぐ脇を通り過ぎた。

一瞬、影は身動きをしたように見えた。その曖昧な顔が……表情も容貌もぼんやりとして記憶に残らない顔がアブトゥのほうに向いたような気がしたが、それも定かではなかった。ただ、影はなにか言いかけるようなそぶりをした。まるで次の瞬間には声が聞こえそうな、そんな動きだったのに影はなにも言わず、なんの音も立てなかった。

アブトゥは影の顔に目をやりかけ、我に返った。まるで最初からなにも存在していなかったかのように影は消えていた。影がいたはずの空間には白く霧だけが漂い、道と畑を区切る木の柵も、麦畑も、なにもかもを霞ませていた。

アブトゥは立ち止まった。しばらく周りの気配を聴き、考えも巡らせたが、あの人影の存在の名残すら感じ取れなかった。悪意も善意もない、なにを示唆しようとしていたのかも、なにひとつとしてわかることがなかった。ただ、影もまた、北を示していた。

アブトゥは黙りこくったまま、再び一定の足取りで道を辿り続けた。

道は少しずつ荒れ、少しずつ細くなっていったが、消え果てることもなかった。さらに一時間ほど歩くと畑地帯も抜け、周囲は膝ほどの高さのつんつんと尖った葉先をした草がまばらに生える荒れ野となった。道の先には小さな丘陵が見えた。周囲よりわずかに高まった丸い丘だった。道はその丘の麓に向かっていくようだった。丘の頂のあたりは、霧が他よりも濃くかぶさって見えた。

アブトゥはためらうことなく道を進んだ。今はもう人がひとり歩くほどの幅になっていたが、道はまだ続いており、脇にはところどころ石ころや岩がごろごろと連なっているのが見かけられる。元来は路肩をしっかりと固めていた石積みか石列があったのかもしれないが、道がうち捨てられて長い年月が過ぎ、一度は人の手でまっすぐ並べられた石たちも自然の作用でてんでばらばらになりつつあるのだった。

道は蛇行しながら丘を登っていく。傾斜は緩いものの、霧が濃くなって、十歩先も見えないくらいになりつつあった。しかし、アブトゥは足取りの速さを変えなかった。

丘の高さの半ばほども登ったかというところで、ふいに道は終わりになった。霧の向こうに岩塊が見えた。道はその岩の前に達し、その先はどこにも延びていなかった。

岩の塊は霧の中に意味ありげにぬっと頭を出し、重々しく感じられたが、アブトゥの背丈を少し越えるほどの高さしかない。丘の一部が波のように盛り上がり、砕け散る直前で固まったというような感じに見えた。岩の下には横たわる裂け目があった。裂け目の幅は、人間が中に入るには狭すぎたが、だいぶ深く、ずっと奥へと続いているように見えた。長さのほうはかなりあり、裂け目の端から端まで二十歩はありそうだった。ナイフを当てて荒々しく引き裂いたように、裂け目は目立つ跡となって丘に一筋深く刻まれていた。

周り中が白く霧にとり巻かれたなかで、裂け目の内側だけは黒々とした闇が満ちていた。アブトゥは光の通らぬ暗がりのさらに深奥から、力と呼ぶべき気配が湧き出ているのを感じていた。ざわめきはこの裂け目まで誘おうとしていたのだと、そう思えた。

アブトゥは片膝をついてかがみこみ、のぞき込むように裂け目の縁に手をかけた。

幻影が心を襲った。

世界全体が、アブトゥの前に広がって見えた。

大陸、半島、山脈に渓谷、雪原に森林、あまたの海とあまたの島、あまたの街。鳥も、獣も、魚も、草木も、人間も船も、風も、波も、すべてがそこにあった。

日が昇り、月が巡った。天はガラスの板のようで、円形のドームのようで、虚無の闇のようで、一つの姿にとどまっていなかった。大地もまた、虚空に浮かぶ球かと思えば、果てしない水のほとりにふわふわと浮かぶくらげのようにもなり、巨大な亀の背に乗っている円盤だと思ったら、次の瞬間には、巨人が支える巨大な球にもなった。

なにもかもがころころ姿を変えた。すべては移ろっていた。

望む姿を。

心の奥底のざわめきが、ついに言葉になって捉えられた。

(街では昔から、よく言うことわざがありましてね。世界の姿は言葉で決まるって)

言葉を発すれば、世界の姿は定まる……

言葉は望みだ。人間だけが、あらゆる望みを音にし、声高にそれをぶつけあう。

世界は人々の望んだままに姿を変える。言葉を発すれば発したとおりに。望んだ姿に。

ふと、アブトゥはびくりと身体が震えるのを覚え、手を裂け目の縁から離した。

裂け目からあいかわらず強い気配を感じた。底知れない強い力がその崖の奥の奥に渦巻いていて、湧き上がって裂け目からじわじわとあふれ出す。目には見えないのに強烈に感じ取れるその力の潮は、アブトゥを飲み込み、溺れさせようとしていた。

アブトゥは一歩、二歩と後ずさり、裂け目から距離をとった。過ぎる力だ。人間が触れられるようなものではない。それにアブトゥは述べ立てるような望みを持っていなかった。世界の姿がどうであれ、アブトゥはそれを受け止める。揺らぎ、固まらない世界の姿こそがありのままであるならば、それで良い。

いや。それとも。それ自体が望みであるのか。ありのまま、という言葉。

私自身がそのような言葉で、この揺れ動く曖昧な世界を望んで……

アブトゥは立ったまま目をつむり、深く息を吸い、吐いた。

心を高く、遠くへ。言葉の届かないほどの遠く、はるかな境界へ。

息を吸い、吐き、足の下に土を、肌に空気とそのかすかな湿った匂いを感じ、目を開いた。

丸い丘の半ばほど、岩塊の前に立っている。足下には深い闇を覗かせる地の裂け目がある。岩塊にそっと手を置く。冷えた、硬い石の尖った先が肌を押した。何万年の時間を佇んできた岩の塊が、人の子のごとき一瞬で生まれて消える閃光のことなど気にもとめない重みで、そこに存在していた。

そうだ。わずか一瞬の火花に過ぎないのだ。我々も、言葉も、命のあるものは皆、風のように一瞬に吹き、一瞬に散るもの。

アブトゥは岩塊から手を離した。心の中にずっと漂っていたあのざわめきはもう消え去っていた。最初からそんなものはなかったかのように。裂け目は、今はただ岩の下のえぐれがちょっと深く入っただけの、ただの線のように見えた。惹きつけるようななにものも持たない、なんということのない風景だった。

なにもかも、幻影だったのだろうか。

いつかに世を去った死者の思念か、土地の祖霊の記憶か、あるいは大地の精霊の気配か。それともこれも大いなる運命の配り手の采配なのか。いずれでもなく、アブトゥも知らないなにか、目に見えない力が、気まぐれにアブトゥをたぶらかしたにすぎないのか。

なにもわからなかった。この霧に巻かれた土地のあらゆるもののように、すべては曖昧で、定かならなかった。永遠にわかることはないだろう。ともかく邂逅の瞬間が、通り雨のように降りかかり、すでに過ぎ去ったことだけは感じとれた。

これはこういうものだ。偶然に行き会うもの。たまさか垣間見ることのある世界の深奥のただ一粒。それだけだ。たったそれだけのものだ。

アブトゥの心のどこかに、ため息のようにそんな思考が落ちた。

アブトゥは踵を返した。道を辿り、街へ戻らなければ。戻る頃にはもう夕方になっているかもしれない。夕方になっても、霧はまだ街にかかっているのかもしれなかったが。

日暮れ前にはアブトゥは街に戻っていたが、そのときには霧はすっかり消えていた。霧がなくなってみると、街はなんということのない田舎の小さな街だった。

アブトゥは再びあの酒場に立ち寄った。喧噪は嬉しくなかったが、なんとなく、あの道の果てにあった丘と岩と裂け目のことを尋ねたい気持ちはあった。

小さな酒場だが、今日も街の人間たちがおしゃべりを楽しむために顔を出していて、盛況だった。アブトゥは店のおやじに飲み物を一杯頼んだあと、昨日と同じ一隅に席を得た。おやじはすぐに酒を運んできたので、アブトゥは声をかけた。

「街から出る道を辿って、北のほうへ見物に行ってみたのだが」

「へえ? 奇特なことをなさるね。あの古い道だろう、どこに行く道でもないのに」

怪訝そうな顔のおやじに、アブトゥはうなずいた。

「丘の中腹で行き止まりだった。岩の塊があった」

「ああ、あっちは大昔の、なんだか遺跡があるとか、ないとか。墓だとか、なんだとか」

おやじとアブトゥの会話の断片を聞きつけた街の連中が隣のテーブルからわっと身を乗り出してきた。一人が、どっと勢い込んでおやじとアブトゥに喋りたてる。

「岩の下に裂け目があったろう。あれはね、古代の魔術師が雷の秘法で割ってみせたっていうんだ。王様に魔術を見せろと言われてね。しかし、あまりの力におそれをなした王様は、魔術師にたっぷり酒を飲ませていい気分にさせて、魔術師自身の魔法でちっぽけな赤い蜥蜴の姿に変えさせた。蜥蜴の姿の魔術師は酒に酔ってそのまま深く眠り込んだ。その隙に、王様とお妃様と、王子様と王女様と、王様の兵隊五十人、王妃様の侍女四十人、それから王様の道化師三人とロバ一頭、みんなして赤い蜥蜴をあの丘まで運んで、岩の下の隙間に力いっぱい放り込んだんだそうだ。目が覚めた魔術師は慌てて元の姿に戻ったが、隙間の奥深くに挟まったまま出られなくなってね。それで魔術師は今も丘の奥にいて王様を呪い続けているんだそうだ。その王様も王国も、はるか昔にとっくに滅びてしまったのにね」

男の隣の椅子にいた男が、大げさに両手を広げた。

「なんだそのでたらめは。うちのひいばあさんが昔言ってたぞ、あの丘はずっと昔、神様が人間を造ろうとして材料を切り出した場所なんだと。あの大地の裂け目は、神様がもっといい材料を取ろうとして鉈でかち割ろうとしたが、岩が硬くて、刃が通らなくて諦めた痕なんだそうだ。もしあの丘をうまく割っていたら、金と銀と真っ白に眩しい宝石とが採れて、人間ももっと上等にできあがっていたはずだが、残念ながら神様は丘の表面のなんということのない岩と土くれしか材料に使えなかったので、我々はこうして毎日地味な仕事をして、せいぜい酒場で飲んだくれるのが関の山のつまらない存在ってわけなのさ」

机の反対側で、別の男がまた声を上げる。

「いやいや、私が若い頃にある占い師に読ませてもらった文献によるとな、世界のどこかに始まりの亀裂というのがあるんだそうだ。それは名の通り世界の始まりからそこにあったという。もしかしたらあの岩の下の裂け目こそ始まりの亀裂なんじゃないかと思うね。文献によれば、始まりの亀裂というのは世界の口で、世界の始まりのことや終わりのこと、あらゆる世界の謎について呟き続けているのだが、人間にはもちろんどの生き物にもその声は聞き取れない。ただ世界の果てにある塩でできた丘の上の、真水の湧く池のほとりに生える真っ青な百合だけがそれを聞き取れるんだと言うが、たとえそんな百合があったとしても、しょせん百合も口はきけないからな。我々には世界の謎は永遠に解き明かされることはないんだ。その本かい? 占い師が亡くなったあと火事があって、家ごと全部燃えちまってね」

あっというまに、彼らは昨日のように騒々しく議論と称するがなり合いをはじめた。

店のおやじが呆れ顔でため息をつき、頭を振りながら厨房に身を返した。大声の飛び交う中、アブトゥは一人で卓に向かい、杯の酒を口に運んだ。ふと、がなり声の隙間を縫って、誰かが低く、ぼそりと呟く声を聞いたように思った。

「丘は丘、岩は岩、裂け目はただの裂け目さ。なんていうこともないただの割れ目さ。世界に意味なんてなくて、なんでも、ただのつまらないなにかなのさ」

アブトゥ以外には誰もその意見を聞きとどめた者はいないようだった。各々、自分がこれと思う伝説を主張し合うので手いっぱいだったからだ。その騒がしい声の真ん中におやじが割り入って、肉とパンの固まりをどすんと置いたので騒々しさは一瞬おさまったが、次には、乾いてしまった杯を満たす酒を注文する声が口々に飛んだ。

おやじは下働きに客たちの注文に応じて酒を用意するように言いつけた。それからアブトゥに目を留め、その杯にまだ酒が残っているのを認めて、ここは良し、と流しかけたが、アブトゥが客たちの輪に加わってはいないことをいくらか気にしたのか、声をかけてきた。

「その裂け目とかいうの、実際に行って見たことあるやつもいれば、話に聞いてるだけのやつもいるんでさ。見たことあろうがなかろうが、みんなそれぞれ好き勝手を言ってるんだ。お客さんは直接あっちまで足を運ばれたんで?」

「ああ」

「どうでした、いろんな伝説がほんとにあったみたいな感じに見えましたかねえ。わしはわざわざ登ってみたことはねえが、もう亡くなった叔父貴が昔、行ったことあるって、だいぶ前にそんなこと言ってましたよ」

「叔父御は丘のことをどのように?」

「なんだったかな。わしはばあさんから昔の人の大きなお墓だとか聞いてたんですが、叔父貴も同じ話を聞いてたんでしょうね。肝試しで行ってみたらしいが、どうってことなかったなんて言ってましたよ。そりゃ街から離れてるんでもの寂しいとこだが、岩があって裂け目があるだけで他になんにもねえ、墓にも見えねえ、拍子抜けしたとか」

「そうだな。墓のようではなかったな。なんということもない、ように見えた」

「そんなもんですやね。世の中の、噂とか言い伝えになるような場所ってのは、実際見にいってみると噂ほどじゃあなくてがっかりするもんでさ」

わかったような顔でおやじはうなずいた。アブトゥはふっと笑った。

「そういうものだな」

アブトゥは酒の残りを干し、席を立ちかけたが、ふと座り直した。後ろではまだ人びとがやいのやいのと言い合っていて、喧噪は相変わらずアブトゥの耳にうるさく響きはしたが、今、どことなくアブトゥはこののんきな騒がしさにほっとしているのだった。

「もう一杯たのめるか。ここの自慢の酒でもあれば」

少し多めの銅貨を置くと、おやじはにんまり笑み、樽から杯になみなみと酒をそそぐために急いで身を返したのだった。